Джил Лепор, профессор истории Гараварда, рассуждает о том, какими могут быть критерии определения правды и лжи в эпоху интернета, мобильных технологий, “больших данных” и “диктатуры масс-медиа”.

Автобиография Теда Круза называется «Время правды». «Этот парень — лжец», — высказался Дональд Трамп касательно Круза на недавно прошедших дебатах республиканской партии.

Трамп считает, что многие люди — лжецы, особенно политики (Джеб Буш: «Его предвыборная компания полна лжи!») и репортеры («Очень жаль, что эта дурочка Мегин Келли лжет!»). Недаром его называют Человек-Детектор лжи. И также не без причины команды по проверке фактов из таких изданий, как Times, Washington Post и Politifact, называют его же большим толстым Пиноккио, который безбожно лжет.

Хотя, по-видимому, тщательно подготовленные этими командами отчеты не особо воздействуют на электорат, потому что, как признает автор из Politico, «никто, кроме политических фанатиков, не придает им большого значения». «Ты солгал», — сказал Трампу Марк Рубио во время февральских дебатов. Круз попытался вмешаться, заметив, что Рубио и его называл лжецом. Но если честно, там было настолько много громких заявлений, что сложно сказать, кому какое принадлежало. В выпущенной CNN транскрипции есть такая строка:

НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА: Я говорю правду, я говорю правду. Выкуси, Сэмюэл Беккет!

С одной стороны, ситуация по большей части не нова. «Генерал Джексон не способен на обман», — настаивали сторонники Эндрю Джексона в 1824 году. «Среди представителей всех классов в Иллинойсе прозвище „Честный Эйб“ устойчиво используется массами», — говорилось в одной из республиканских газет о Линкольне в 1860 году.

Твиты по хэштегу #DumpTrump — например, «Этот человек — фальшивка!» — не идут ни в какое сравнение с обычными уколами в сторону поддерживавших Джона Адамса — сторонники Джефферсона обвиняли его во «всех возможных грехах, на которые только способно разлагающееся черное человеческое сердце».

«Когда президент лжет, разве можно доверить ему быть лидером?» — говорилось в предвыборном видеоролике Митта Ромни на выборах 2012 года. Тогда штаб Обамы организовал так называемую «команду правды», чтобы указать на все искаженные Ромни факты. Помните Swift Boat Veterans for Truth 2004 года? (Swift Boat Veterans for Truth — политическая группа, организованная бывшими военнопленными времен Вьетнамской войны, которые объединились во время выборов в 2004 году, чтобы противостоять избранию Джона Керри президентом — прим. Newoчём)

Такого рода явления приходят, уходят, а затем снова возвращаются. Вспомнить Никсона: среди представителей всех классов прозвище «ловкач Дик» было крайне популярно. «Лжец» — не то слово, которым, в целом, оппоненты характеризовали Форда, Картера или Джорджа Буша-старшего. Однако в предвыборном ролике Боба Доула в 1996 году говорилось, что «Билл Клинтон — необычайно хороший лжец», и примерно то же самое утверждал Уильям Сафир о Хиллари Клинтон, назвав ее «прирожденной лгуньей». В предвыборном ролике Берни Сандерса особенно подчеркивается, что он — «честный лидер»; его сторонники не столь дипломатичны. На митинге в Айове они скандировали: «Она врунья!»

С другой стороны, есть и новые приемы. Так, когда член Конгресса выкрикнул «вы лжете!» во время речи президента перед объединенные собранием, это было, надо сказать, в новинку. (Обама ответил: «Это неправда».) Кампания Джона Оливера #MakeDonaldDrumpfAgain — не просто уникальна, она беспрецедентна. В эфире на канале HBO Оливер, проверяя факты из речи Трампа, назвал его «патологическим лжецом» и предложил засудить себя, если тот осмелится.

Также недавно появились так называемые «заявления об оторванности от жизни»: настойчивые утверждения — в основном, от демократов — о том, что некоторые политики попросту не могут воспринимать правду, потому что у них проблемы с критическим мышлением: они не верят доказательствам или хотя бы в какую-то объективную реальность.

Чтобы описать подобное, демократы частенько ссылаются на Оруэлла: «Прошлое стерто, стирание забыто и ложь стала правдой». Одна из реклам кампании Хиллари Клинтон носит название «Стойте за правду» (Stand for Reality).

«Я просто бабушка: два глаза да мозг», — комментирует она. Согласитесь, очень странно слышать подобное от бывшей первой леди, сенатора США и министра иностранных дел. Как мне кажется, она имеет в виду, что даже старуха в силах увидеть то, чего не хотят видеть республиканцы: «С трудом можно поверить в то, что люди, которые метят в президенты, отказываются соглашаться с научными выводами по поводу изменения климата».

Прошлое не было стерто, стирание не было забыто, а ложь не стала правдой. Но вот происхождение обоснования правдивости — вещь довольно странная да и отношение к ней в обществе меняется со временем. В конце концов, все сводится к простому: правдивая история — чушь, и со временем она становится всё более нелепой.

Большая часть работ о правде — труды философов, они доносят свои идеи при помощи историй об экспериментах, которые проводили в своей голове, как когда, к примеру, Декарт пытался убедить себя, что не существует, но не смог, тем самым доказав свое существование.

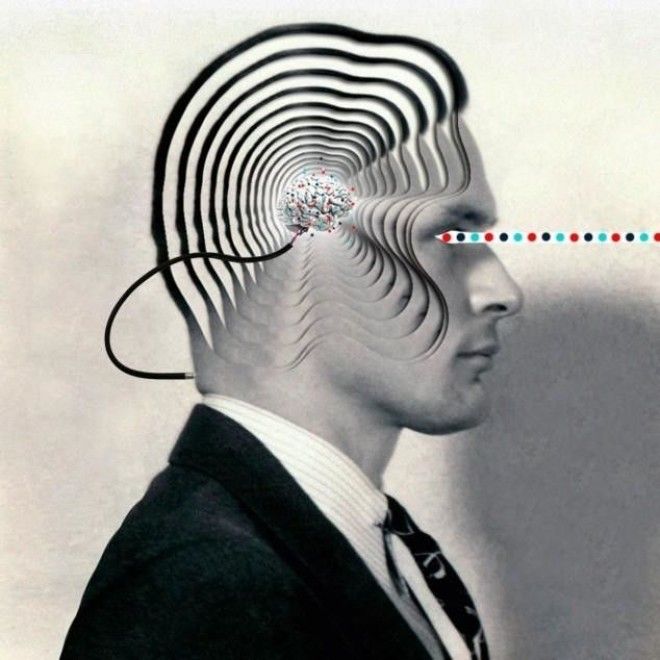

Майкл П. Линч — сторонник правды. Его удивительная новая книга «Интернет нас: больше знаний, меньше понимания в век больших данных» начинается с мысленного эксперимента: «Представьте общество, в котором мобильные телефоны меньше и напрямую подключены к мозгу».

На самом деле, представить такое не так уж сложно («В конце концов у вас будет какой-нибудь имплант, и надо будет всего лишь подумать о чем-то, чтобы получить ответ», — обещает Ларри Пейдж).

Теперь представьте: люди поколениями жили с такими имплантами, они стали зависимы от них и совершенно забыли, как получали информацию раньше — при помощи наблюдений, вопросов и умозаключений. А сейчас представьте вот такое: в одночасье природная катастрофа уничтожает электрическую сеть и все импланты выходят из строя. По словам Линча, это будет так, словно весь мир потерял зрение. Не будет базы, на основе которой можно сказать, правдиво утверждение или же нет. Никто не будет ничего знать, ведь все знания о знаниях будут потеряны. Я гуглю, следовательно, я не существую.

Линч считает, что мы ужасно близки к моменту, когда доказательства для нас ничего не будут значить. В конце концов, мы даже не можем сойтись во мнении, как правильно знать (достаточно взглянуть на пример с изменениями в климате). Линчу не особо интересно, как мы докатились до такого. Он говорит о ситуации по факту. Но вот чтобы изменить нынешнее положение, нам придется вернуться к истокам проблемы.

Историки не полагаются на мысленные эксперименты для донесения мысли, однако они любят маленькие истории.

Когда мне было восемь или девять, мальчишка, живущий дальше по улице, украл мою бейсбольную биту, знаменитую Louisville Slugger (я купил ее на свои кровные деньги, заработанные доставкой газет), на которой я вывел свою фамилию маминым розовым лаком для ногтей. «Ну-ка верни», — сказал я мальцу, когда ворвался к нему и увидел, что он размахивает ею на своем заднем дворе. «Не-а, это мое», — сказал он. Смешно! «Ах, так? Тогда почему там моя фамилия?» — спросил я. И тут он начал хитрить. Он сказал, что моя фамилия совпадает с названием итальянской бейсбольной команды из его родного города и что у всех там есть такие биты. «Ты все врешь, она моя!» — сказал я. «А докажи», — ответил он, тыкая мне битой в грудь.

Закон доказательства, царящий в детстве, есть по своей сути варварство.

Подеремся за нее”, — сказал парень. “Давай лучше наперегонки”, — предложил я.

Множество исторических прецедентов стоит за установкой правды, за пониманием, что есть правда, а что ею не является. На Востоке в течение столетий испытание боем или «Божий суд» — пытка огнем или, скажем, водой — использовались как в ходе расследования, так и в суде, в качестве доказательства.

Детская юриспруденция работает примерно так же: прямой возврат к истокам. Как правило, я предпочитал испытание на велосипедах. Если бы мы поехали наперегонки и я победил, бита была бы моей, потому что моя победа послужила бы железобетонным доказательством того, что она была моей изначально: в таких случаях результат и есть свидетельство. А вот испытание боем или суровой пыткой передает решение уже в руки высшим силам. Суд присяжных же предоставляет эту власть человеку. И этот суд требует других свидетельств — фактов.

С точки зрения этимологии, факт — действие или поступок. Свое значение чего-то правдивого он получил после того, как в 1215 году церковь запретила пытки; в этот год король Джон в Великой хартии вольностей поклялся: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму… иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по закону страны».

В Англии отмена пыточного суда привела к тому, что в уголовных разбирательствах использовался суд присяжных. Он требовал новой доктрины свидетельствования и нового метода разбирательства — это привело к тому, что Барбара Шапиро назвала «культурой факта»: идеи о том, что какое-либо засвидетельствованное действие или происшествие — суть, сущность факта — это основание правдивости и единственное веское доказательство, действующее не только в суде, но и в других случаях, когда правда ставится под вопрос. С 13-го и по 19-й века факт распространился из права в науку, историю и журналистику.

Каковы же были факты в деле с измазанной лаком битой? Я не хотел драться, а парень не хотел гоняться наперегонки. Я решил брать его фактами. Отправился в библиотеку. Они вообще в Италии хотя бы играют в бейсбол? Ну, вроде того. Мое имя совпадает с именем команды? Доказать невозможно, хотя на латыни оно значит «заяц»; этот факт меня настолько занял, что я чуть не забыл, зачем я вообще начал свои поиски.

Я так и не вернул свою биту. Да и забудьте о ней. Суть истории в том, что я отправился в библиотеку, потому что хотел показать, какой я взрослый и что я был воспитан по всем правилам философии просветителей. Эмпирики верят, что они нашли способ, при помощи которого они могут раскрыть суть правды: непредвзятое доказуемое знание.

Переход от суда Божьего к «суду человеческому» создал настоящий хаос в критическом мышлении. Многие переживали из-за этого, и, оказалось, далеко не все считали это чем-то хорошим.

Все 18-е столетие и большую часть 19-го правда была открытой и ясной, но со временем она становилась все мутнее. В середине 20 века столкнулись ортодоксальные верующие и постмодернисты — правое религиозное крыло и левое ученое крыло — и пришли к тому, что либо единственная правда — это правда Всевышнего, либо этой правды нет вовсе.

Для обеих групп эмпирический подход казался ошибочным. Теоретико-познавательный хаос так и не подошел к концу: большая часть современного дискурса и, в принципе, все споры в американской политике идут из-за свидетельств. У президентских дебатов куда больше общего с пыточным судом, чем с судом присяжных — именно это люди и имеют в виду, называя дебаты «ребяческими»: результат и есть свидетельство. Божий суд продолжается.

Затем появился Интернет. Эра факта подходит к концу: то место, которое раньше занимали «факты», сейчас занимают «данные». Это приводит к еще большему эпистемологическому беспорядку, и не в последнюю очередь потому, что для того, чтобы собрать и взвесить факты, требуются исследование, проницательность и рассудительность, тогда как данные собирают и анализируют машины.

«Сейчас большинство знаний — знания загугленные, то есть полученные онлайн», — пишет Линч в книге The Internet of Us («Интернет нас», название-пародия на нашумевшее «Интернет вещей»). Линч утверждает, что сейчас мы крайне редко действительно открываем факты, вместо этого мы их загружаем. Конечно, мы их еще и размещаем: с каждым щелчком мыши и нажатием кнопки мы отрываем крошечные «биты» себя и закачиваем их в Левиафана данных.

«Интернет эту проблему не создавал, но он является причиной ее распространения», — пишет Линч, и это очень важный, хоть и недооцененный момент.

Винить во всем Интернет — просто, как стрелять по сельди в бочке — бочке, плывущей по океану истории.

И проблема не в том, чтобы попасть по рыбе, проблема тут в океане. Независимо от того, насколько массив данных огромен, насколько широки просторы Интернета, насколько сильна свобода слова, нет ничего менее постоянного в двадцать первом веке, чем уверенность в том, откуда проистекают знания людей: от фактов или веры. Или, в конце концов, можно ли хоть что-то назвать на сто процентов подтвержденным фактом.

Линч писал об этом на протяжении длительного времени и с большим энтузиазмом. Он считает, что корень проблемы — известный парадокс: разум не может защищать себя, не прибегая к помощи разума.

В своей книге In praise of Reason («Во славу Разума», 2012) Линч выделил три источника скептицизма по поводу разума: подозрения, что все логические размышления являются рационализацией; идея о том, что наука — это просто еще одна религия; осознание того, что объективность — это иллюзия.

Все эти идеи имеют определенную интеллектуальную историю развития, которая все еще продолжается. По мнению Линча, последствия развития этих идей ужасающие:

«Без общепринятой базы стандартов, на основании которой мы определяем, что считать надежным источником информации или надежным исследовательским методом, а что нет, мы не сможем договориться о фактах, не говоря уже об их ценности. В самом деле, это именно та ситуация, с которой мы, судя по всему, столкнулись в Соединенных Штатах Америки».

Так и появилась «truthiness» — «истина», которую знают нутром, нежели на основе фактов или рациональных рассуждений.

«Я не фанат всяких словарей или справочников: они слишком элитарные», — заявил Стивен Колберт, который придумал слово «truthiness» в 2005 году, высмеивая Джорджа Буша. «Я не доверяю книгам. Они состоят из фактов, в них нет душевности. И это именно то, что разрывает сейчас нашу страну».

Происхождение никакой другой нации не зависело настолько сильно от эмпиризма эпохи Просвещения во всей его непредсказуемости. «Для подтверждения сказанного выше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты», — написал Томас Джефферсон в Декларации независимости.

Линч утверждает: когда мы гуглим знания, мы больше не берем на себя ответственность за наши собственные убеждения, и нам не хватает способностей, чтобы увидеть, как крупицы фактов складываются в одно большое целое. По сути, мы теряем разум, а если говорить в контексте республики — гражданство. Вы можете видеть, как это работает, каждый раз, когда пытаетесь уловить суть истории, читая новость на смартфоне. Или же на примере недавних дебатов республиканской партии, когда Рубио заявил, что Трамп нанял польских рабочих, не имеющих документов иммигрантов, и Трамп назвал его лжецом:

ТРАМП: Это неправда. Неправда. Абсолютная ложь.

РУБИО: Это факт. Люди в состоянии проверить его. Уверен, они прямо сейчас гуглят его. Сами попробуйте. Наберите «польские рабочие Трампа» — вы сразу узнаете, как были потрачены миллионы долларов на найм нелегалов для одного из его проектов. Спустя час после дебатов Google Trends зафиксировал резкий скачок — на 700% — количества запросов по теме «польские рабочие».

«Мы считаем заявление Рубио полуправдивым», — комментирует Politifact. Но то, что вы получаете по запросу «польские рабочие», зависит, помимо всего прочего, и от вашего языка, геолокации и личной истории поиска.

Разум не может защитить себя. Как, впрочем, и Google.

Трамп чем-то похож на парня, который умыкнул мою биту. Он хочет драки. Круз обращается к Высшему суду. «Господи, прошу… пробуди тело Христа, чтобы мы выбрались из этой бездны», — молится он во время предвыборной кампании. Рубио обращается к Google.

Но можно ли обращаться к чему-то другому? У людей, которые беспокоятся о цивилизованном обществе, есть два варианта: либо найти какие-то принципы, кроме эмпирического подхода, с которыми все будут согласны, либо найти что-то получше разума для защиты эмпиризма.

Линч полагает, что первое попросту невозможно, а вот у второго еще есть шансы.

Он считает, что лучшая защита разума — общая практическая и этическая заинтересованность. Кажется, он имеет в виду народный суверенитет.

По крайней мере, именно это подразумевал Александр Гамильтон в Federalist Papers, когда объяснял, что Соединенные Штаты — это результат эмпирического подхода: «Кажется, так уж повелось у жителей этой страны, судя по их действиям и примерам, — решать важный вопрос: способно ли общество выбрать и установить хорошее правительство на основе рефлексии и проницательности, или же оно навсегда скатится к тому, чтобы делать подобный выбор случайно или же принужденно». Ответа все еще нет.